Warum ich 2020 angefangen habe analog auf 35 mm Film zu fotografieren

Updated 2024, hier gehts zum neuem Teil.

Schon meine Großeltern haben leidenschaftlich geknipst. Für meine Großmutter mütterlicherseits, die mit Nachnamen Stein hieß (deswegen auch Steins Pictures mal nebenbei bemerkt), war die Familie ihr Lieblingsmotiv. Mein Großvater hingegen reiste viel um die Welt und hielt seine Reiseerinnerungen in unzähligen Dias fest. Von Beiden sind nun die Kameras, Objektive und damit auch ein Stück Ihres Lebens bei mir gelandet.

Trotzdem habe ich die Kameras lange nicht angerührt. Digital zu fotografieren schien mir schlicht praktischer und fortschrittlicher. Warum sollte ich auf eine alte Technik umsteigen und die Vorteile digitaler Fotografie hinter mir lassen? Vorteile, wie in Sekundenschnelle einen Moment in hochauflösenden Pixeln festzuhalten, die ich danach nach Belieben verändern kann: Auf schier unendlichen Festplatten speicherbar, überall auf dem Handy in der Cloud verfügbar und das auch noch ohne finanziellen Mehraufwand.

Und da war noch dieses moderne Stigma… Analoge Fotografie im digitalen Zeitalter hatte für mich lange einen faden Beigeschmack. Ich konnte nicht anders als jungen analog FotografInnen insgeheim zu unterstellen, sie schließen sich einer Hipster-Kultur an. Eine Kultur, die sich selbst applaudiert, weil sie davon ausginge, näher an “echter” Fotografie zu sein.

Im Nachhinein war diese Denkweise schlicht falsch und ich hatte einfach den Charme dieses Mediums noch nicht verstanden, mehr dazu später.

Erster Kontakt mit der analog Fotografie: Presets in der Fotobearbeitung

Als ich 2019 tiefer in die Fotobearbeitung eingetaucht bin, stieß ich auf Videos von Jamie Windsor, ein moderner britischer Street- und Hochzeitsfotograf. In seinen Videos geht es unter anderem um die Geschichte und Philosophie hinter der Fotografie. Er bietet auch Presets an (komplexe Filter für Bildbearbeitung in lightroom), mit welchen man einen analogen Look auf digitale Fotos projizieren kann. Ich kaufte mir die Presets und sie veränderten meine Bildbearbeitung massiv.

Als ich angefangen habe hatte ich bei der Bildbearbeitung die Einstellung: Mehr Farben, mehr Kontraste, mehr Schärfe. Spielereien, wie Schwarz/Weiß hab ich schon gar nicht eingesehen: Warum sollte ich einem Bild Farben entziehen, wenn sie doch mehr Informationen und “Qualität” liefern.

Erst als ich digitale Neukonstrukte von jahrzehntealten, chemisch mit größter Feinheit abgestimmten Filmen entdeckte, lernte ich weiche Farbübergänge, Unschärfe, Körnung zu schätzen und zu lieben. Mir wurde klar, dass immer mehr nicht immer besser ist und die Reduktion als Stilmittel großes vermitteln kann. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich genug von der Kopie hatte und das Original sehen wollte.

Meine ersten Filme waren Katastrophe

Die erste analoge Kamera, die in meinen Besitz wanderte, war die von meinem Großvater. Eine Leica R4, damals ein Model, welches als Zielgruppe passionierte Hobbyfotografen ansprechen sollte. Sie ist kantig, schwer, schwarz und hat einen unverwechselbaren, wunderschönen Klang, wenn man die Filmspule eine Aufnahme durch die feine Maschinerie gleiten lässt.

Damit hört sie sich an wie ein Dupont Feuerzeug unter Kameras. Obwohl das Qualitätsstück älter ist als ich, braucht es nur zwei Knopfbatterien und läuft wie fabrikneu.

Umso bitterer, dass mein erster Film pure Ernüchterung war, der Fokus hat nicht gesessen, die Bildkomposition stimmte nicht und mit der Überbelichtung brauch ich gar nicht erst anzufangen. Leider lieferten weder die zweite noch dritte Rolle befriedigendere Ergebnisse. Ich wandte mich an Freunde, ließ mir die Kamera prüfen und nichts.

Niemand konnte mir sagen, was schiefgelaufen ist. Die einzige plausible Erklärung für mich war, dass ich es einfach nicht hinbekomme analog gute Bilder zu produzieren. Also wurde die Filmfotografie wieder auf Eis gelegt.

An mir genagt hat es trotzdem und so ganz geschlagen geben wollte ich mich nicht. Dafür gefiel mir die Optik von Filmen, wie den Ektachrome 100 oder des Cinestill 800t einfach viel zu gut. Als ich Weihnachten 2020 auf dem Dachboden meiner Eltern die Kamera meine Großmutter gefunden hatte, entschloss ich mich einen zweiten Anlauf zu starten.

Kreatives Burnout: Digitale Ermüdung

Inzwischen weiß ich, warum meine ersten Filme zum nicht so geworden sind, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Mein Mindset war noch komplett auf digitaler Fotografie festgefahren. In digitaler Fotografie zählt für mich der Augenblick, der Moment und diesen bloß nicht zu verpassen. Außerdem entwickelte sich bei mir die Angewohnheit, stets mehr Bilder zu schießen als ich brauche, damit ich danach eine große Auswahl habe.

Hat dort der Fokus nicht gestimmt oder habe ich auf ein unruhiges Element im Hintergrund nicht geachtet? Kein Problem, ich hab noch 30 weitere von der Szene, da ist schon eins dabei, wo alles stimmt. Ist dieser Bildausschnitt wirklich interessant? Egal, ich hab 60 Gigabyte Speichervolumen und kann danach Stunden am Computer verbringen, die Bilder auszusortieren: Straßenfotografie und Architektur begannen mich zu langweilen, doch nicht nur deswegen.

Die Überschüttung in Social-Media von selbsternannten urban Ninjas, die mit sündhaften teurer Ausstattung von einer Instagram gehypten Location zur nächsten jagten und dabei einschüchternd beeindruckende Bilder lieferten, brachte mich dazu, dieses Genre der Fotografie nahezu aufzugeben. Bis ich eben diese Kamera auf dem Dachboden entdeckt habe.

Entschleunigung als Kickstarter der Muse

Da war sie also, die Minolta, der Kamera vom Dachboden, die befand sich nun Ende 2019 plötzlich in meinen Händen. Und was für eine schöne Kamera die Minolta doch ist, Silber, ein butterweicher Spannhebel, ein schneller Auslöser und fantastisch durchleuchteter Sucher. Sie ist leichter als die kantige schwere Leica und ein paar Jahre älter.

Entstanden aus einer Partnerschaft zwischen Leica und Minolta, wurde die schwere Leica r4 zum Teil nach Ihrem Vorbild konstruiert. Trotzdem hatte sie einen Vorteil, den die Leica nicht hatte: Der Sucher war heller, weil sich die Blendenringe des Objektives erst beim Betätigen des Auslösers schließen, in Fakt so hell, dass ich mir sicher war, mit dieser Kamera endlich scharfe Bilder schießen zu können.

Außerdem wollte ich unbedingt Doppelbeleuchtung probieren, zwei Bilder übereinander legen… Als ob ich nicht schon genug damit zu tun hätte, endlich einmal gute Ergebnisse mit einem Film zu liefern. Doch gerade die Doppelbeleuchtung half mir etwas Grundsätzliches über die analoge Fotografie zu verstehen.

Als ich noch bevor ich ein Bild machte, mir im Kopf errechnete, wie ich das Bild unterbelichten muss, um es anschließend noch einmal zu belichten. Als ich durch die Straßen ging und mir vor meinem inneren Auge dieses letzte Bild festhielt und Ausschau hielt, was sich wohl gut drüber legen ließe: Verstand ich etwas Fundamentales, dass analoge Fotografie bedeutet, das Bild zu sehen, bevor man es geschossen hat.

Was ich nur von der analogen Fotografie lernen durfte

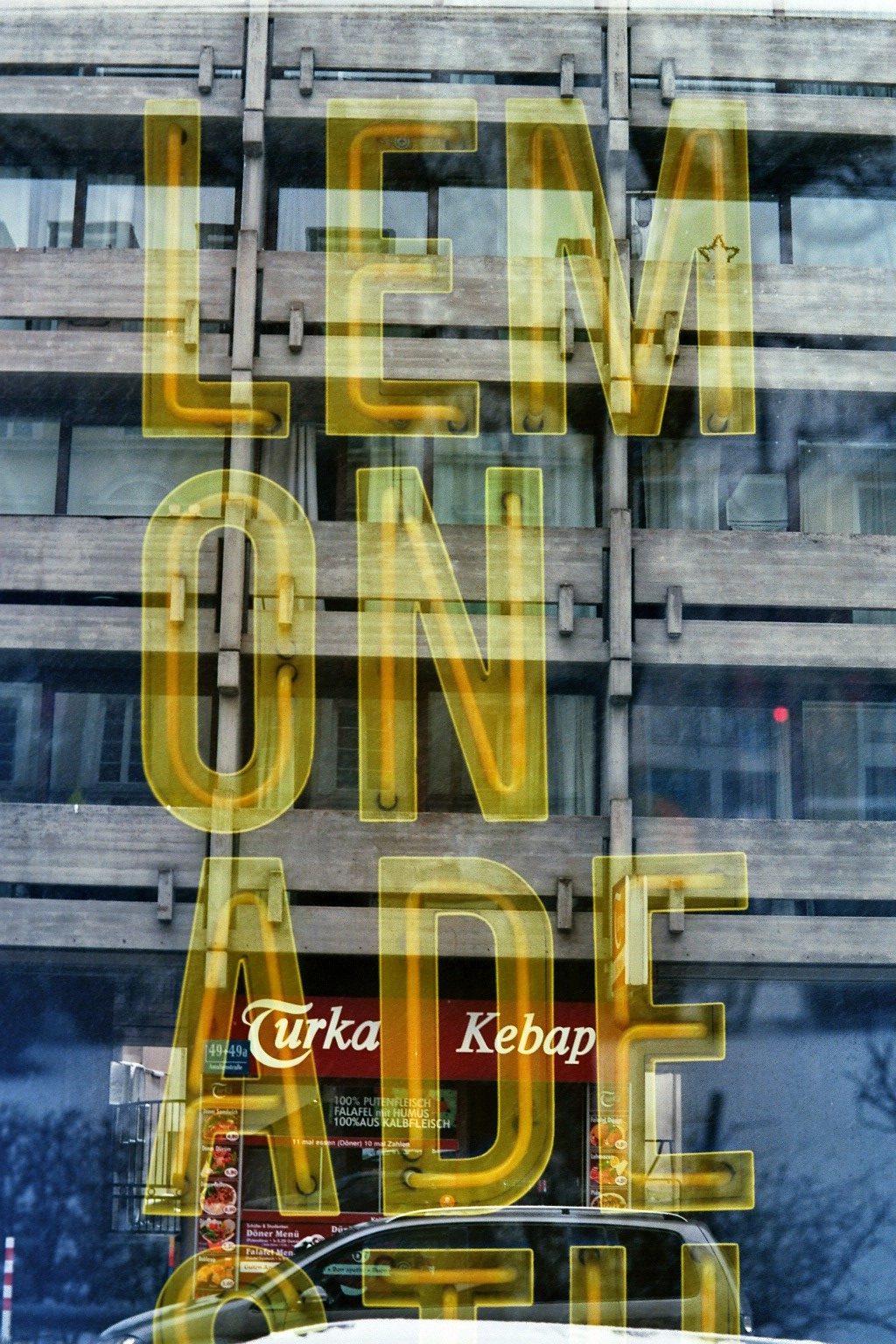

Drei Monate später und ich streife mal wieder Nachts durch München. Für mein letztes Bild auf dem Film hatte ich mir die U-Bahn-Station am Königsplatz ausgesucht. Auf den Weg dorthin fällt mir eine interessante Bildkomposition auf: Eine leere Flasche steht aufrecht zwischen imposanten Säulen.

Es hat endlich zu regnen aufgehört, in den Pfützen spiegeln sich die Verkehrslichter in der Ferne und verleihen der Flasche etwas Vergängliches und doch schönes, wie sie so alleine umrahmt von fernen Lichtern zwischen den Säulen steht. Ich bewege mich, betrachte sie aus verschiedenen Winkeln, lege die Kamera kurz an und entscheide mich dann doch gegen das Bild.

Beim Betreten der U-Bahn sehe ich, die Nächste kommt in 7 sieben Minuten – Perfekt! Meine Augen betrachten die Linien an der Decke an, messe per App die optimalen Lichtverhältnisse, fokussiere an die Stelle vor, in der ich Schärfe im Bild haben möchte. Als die U2 um Punkt 12 Uhr einfährt, knie ich entspannt und “Klick“.

Der Film ist wie geplant in einer Nacht fertig geworden. Zufrieden packe ich die ausgeliehene M4P in meine Tasche. Die Kamera gehörte einem Journalisten, sie ist unauffällig, leise und kann mit ein wenig Erfahrung aus der Hüfte bedient werden. Inzwischen schätze ich, die Belichtungszeit und Blende. Ich habe schnell ein Gefühl entwickelt, was ich mir erlauben kann und was nicht.

Deswegen digital ade?

An diesen Abend gelang es mir zum ersten Mal intuitiv zu fotografieren. Damit meine ich, dass ich ohne die Einstellungen oder den Fokus zu kontrollieren einfach nach Gefühl die Kamera zum Auge geführt hatte und knipste. Weil ich den Moment nicht verpassen wollte. Mir ist schon beim Vorbeigehen die Symmetrie und die Stimmung aufgefallen aber es hat noch ein Element gefehlt, dass dann wie bestellt die Bühne betrat. Und für genau solche Momente liebe ich die analoge Fotografie.

Plane ich deswegen mich langfristig von der digitalen Fotografie zu verabschieden? Nein, ganz im Gegenteil. Ich möchte diese zwei Arten zu fotografieren aufsaugen, die Erkenntnisse von der analogen in die digitale Fotografie sickern lassen. Schließlich befinde ich mich gerade erst am Anfang meiner Reise in das analoge Handwerk und merke bei jeden neuen Film, dass es noch Verbesserungspotential gibt.

Außerdem, fühle ich mich bei bezahlten Jobs immer noch sehr viel wohler mit dem digitalen Sicherheitsnetz zu arbeiten. Überhaupt, kann ich mich bei digitalen Aufnahmen ein wenig mehr austoben – Schließlich kostet nicht jedes verschossene Bild bares Geld!

Wer digital fotografiert lernt leichter dazu

Und mit austoben meine ich experimentieren, neue Objektive ausprobieren, eben alles, was ich danach gerne mit der analogen Kamera perfekt eingefangen haben möchte. Daher würde ich auch keinen Anfänger empfehlen analog zu starten. Für mich hat es erst eine gewisse Ernüchterung mit dem Digitalen gebraucht, um das Analoge zu schätzen. Außerdem ist der Lernprozess mit analogen Kameras so naaaaaja, sagen wir heikler.

Da stehen keine Bildwerte auf der Rückseite des Fotos, es nachzuvollziehen, was schiefgelaufen ist, macht das schwierig: Außerdem, muss man sich zwei Wochen später, wenn man den Film dann endlich entwickelt vor sich hat, erstmal zurückerinnern können, was durch den Kopf gegangen ist als man das Bild geschossen hat. Zum Fotografieren lernen ist digital schlicht direkter und viel unkomplizierter. Deswegen würde ich die analoge Fotografie auch nicht blind jeden empfehlen.

Ich glaube man sollte sich zuerst digital austoben, seinen eigenen Stil entdecken und die Basics meistern. Wenn man einmal an dem Punkt angekommen ist, dass man sich irgendwie eine neue Herausforderung wünscht oder merkt, man hat nicht mehr dieselbe Passion hinter der Fotografie, die man mal hatte: Dann greif zu einer analogen Kamera und tauch tief in dieses schöne Handwerk ein.

Falls du hingegen nie genug von der digitalen Fotografie bekommst, gut für dich! Analoge Fotografie geht nämlich ins Geld. Ich hab mir beispielsweise erst diese Woche einen Scanner liefern lassen, damit ich meine Negative selbst verarbeiten kann, um ein wenig Kosten zu sparen.

Es gibt übrigens auch technische, qualitative Vorteile von dieser alten, staubigen Art zu fotografieren aber das ist ein Thema für einen anderen Blogeintrag. Ich habe übrigens erst kürzlich einen Artikel über Bildkomposition und manuellen Modus geschrieben, bei dem ich noch einmal reflektieren konnte, worauf ich achte, bevor der Auslöser gedrückt wird.

Drei Jahre später im Jahr 2024

Im Nachhinein muss ich sagen, die Fotografie aus Film hat mir tatsächlich wahnsinnig viel gebracht und mich massiv vor dem Burnout in der digitalen Portraitfotografie bewahrt. Aber gerade in der Straßenfotografie konnte ich in den Jahren danach noch so viel mitnehmen von dieser Art zu arbeiten.

Es folge meine erste Ausstellung, nur auf Film fotografiert. Das Angebot mich direkt als ausschließlichen Film-Fotografen zu buchen oder tieferes Eintauchen in die verschiedenen Kamera Modelle und Typen, wie die Pentax 6×7 oder die Leica M4P.

Leider ist es nur etwas teurer geworden, die Filmpreise haben sich beinahe verdoppelt, die Kamerapreise beinahe verdreifacht und das drückt natürlich ein wenig die Möglichkeiten einfach frei zu fotografieren. Man könnte sogar sagen, es hat die Filmfotografie ein bisschen ausgebremst.

Im Moment versuche ich wieder Straßenfotografie digital zu schießen, aber ehrlich gesagt fehlt mir noch das gewisse etwas, dass ich bei Film einfach automatisch habe.

Generell muss ich gestehen, inzwischen suche ich nach einer neuen Herausforderung, Film hat meine Fähigkeiten als Fotograf durchaus auf ein neues Level gebracht, aber jetzt darf es auch wieder etwas Neues sein. Was das sein wird, ich bin gespannt.